剖析新规范下开发商的破局路径一直牛配资。

2025 年 5 月 1 日,国家标准《住宅项目规范》的将正式实施,这也标志着中国住宅建设从"量"到"质"的跨越式转型。

网络上已经有非常多的关于规范条文的解读,如果仅从数字上去看,规范调整力度并不算特别大,很多条文更多的是指导性的。

但是如果从政策对产品控制方向上去看,这本规范可以说是住宅产品力调整最大的一次。

新规以"安全、舒适、绿色、智慧"为核心目标,通过层高提升、隔声性能强化、电梯配置标准化等 14 项技术指标的全面升级,重构了住宅开发的底层逻辑。

对于开发商而言,这不仅是技术层面的挑战,更是一次通过产品差异化抢占市场高地的战略机遇。

本文将从政策方向调整 、住宅品质的空间化转型、细节化升级、场景化重构四个维度,剖析新规范下开发商的破局路径。

01政策调整力度之大绝无仅有

这个规范的发布,可以说是住宅产品方向的一次重大调整,也是在全国第四代住宅快速发展的情况下做出的一次系统性的回应。

在以往政府出台的有关住宅政策文件中,对于开发商的各种设计都是采用严格控制为主。对于阳台面积、空中花园,住宅挑高都采种围追堵截的方式,不让开发商有任何漏洞可以钻。

但是新住宅规范对于提升品质的政策采用了鼓励的态度,这也是开发商提升产品力的契机。

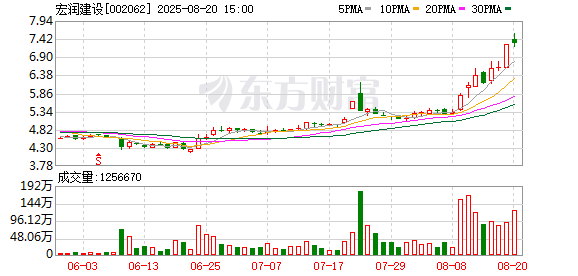

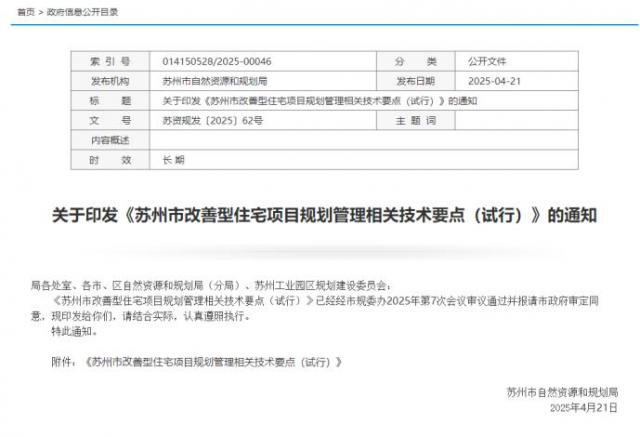

随着住宅规范的调整,相信各地会出台相应的政策。以 2025 年 4 月 21 日,苏州市发布的《苏州市改善型住宅项目规划管理 相关技术要点(试行)》为例。政策对住宅进行了几大明显的改变。

1、阳台面积比例提升;

2、10 层以上鼓励每户布置小 50 平米的空中花园;

3、10 层以下的住宅可以采用挑高设计;

4、10 层以下的住宅可以有底层花园;

5、停车楼不算容积率

6、独立的公共配套不算容积率和建筑密度

7、架空层以及架空层的配套不算容积率

8、风水连廊不算容积率

以上的条文,在以前每一条都是政府严格控制的政策红线,现在全部放开了。这次政策调整力度之大可以说是绝无仅有。由政策带来的产品端变化也是极其大的,相信新一代的住宅品质将会大大提升,以前的那些产品,将会受到极大的冲击。

一直牛配资

一直牛配资

图源:明源地产研究院

02住宅品质由平面舒适度转向人的空间体验

从这次规范调整来看,

垂直空间的革命性突破

新规范将住宅层高从 2.8 米提升至不低于 3 米,这一看似微小的 20 厘米增量,实则开启了住宅设计的"立体化时代"。

例如,江苏、山东等地标杆项目已将层高推升至 3.1 米以上,通过双层通高露台(6-6.5 米)与挑空客厅的结合,创造出别墅级的空间延展性。这种设计不仅使室内采光面积提升 20%、空气流通效率增加 15%,更让中央空调、无主灯照明等设备得以隐蔽化安装,消除传统吊顶的压抑感。

绿城、万科已在此类项目中实现"空间平权",通过奇偶层错位布局,确保每个房间的净高均超过 2.6 米,彻底打破传统户型的主次卧等级划分。

功能分区的动态重构

新规要求每套住宅至少一个房间满足日照标准,并细化厨房(≥3.5㎡)、卫生间(门宽 ≥0.7 米)等空间的底线指标。这倒逼开发商从平面功能切割转向立体场景融合。

例如,深圳某项目通过" LDKBG 一体化"设计(客厅、餐厅、厨房、阳台、花园联动),将传统静态的客厅转化为可切换办公、健身、亲子互动的复合空间。更有项目利用 S 墙结构,将冰箱位嵌入墙体凹槽,释放出 U 型厨房的操作面,使 79㎡户型也能实现西厨岛台功能。

城投拾贝湾户型 图片来源:项目官网

生态与空间的共生实验

第四代住宅的错层挑空露台设计,成为新规下最具颠覆性的创新方向。福州建发缦云项目通过双层 6 米挑空露台,实现"空中花园"与室内空间的垂直串联,使实得面积较建面增加 30%。

此类设计不仅将绿化率提升至 30%-60%,更通过 Low-E 玻璃幕墙与滴灌系统的结合,降低建筑表面温度 3-5 ℃,形成微气候调节体系。开发商在此过程中,将政策红利(不计容面积)转化为产品溢价,重构了住宅的经济价值逻辑。

福州建发缦云项目 图片来源:项目官网

03产品竞争从尺度扩张到细节精研声学与健康的隐性升级

新规将楼板隔声性能指标从 75 分贝收紧至 65 分贝,并首次对电梯、水泵等设备的结构传声提出限值。

这推动开发商从材料到工艺的全链条革新:某头部房企采用"三明治"隔音墙体(水泥纤维板 + 隔音棉 + 石膏板复合结构),使户间隔声量突破 55 分贝,成本较传统墙体增加 25%,但客户支付意愿溢价达 18%。

同时,GreenShield 环保盾技术的引入,将全屋甲醛释放量控制在 0.07mg/m³ 以下,并通过空气、水、光三大环境系统,打造"健康保护舱"式住宅。

人性化细节的极致打磨

在适老化设计领域,新规要求卫生间预留扶手安装条件、单元入口无障碍化。开发商将此延伸为"全生命周期适配"理念:如某项目在卫生间设置可升降洗漱台、地面采用防滑导水槽设计,并通过智能马桶的离座感应功能,自动触发夜间地灯照明。

门洞宽度提升至 0.9 米后,万科在户门处嵌入指纹锁与红外感应模块,实现"无接触开门 - 玄关消杀 - 鞋柜除菌"的动线闭环。

智慧化系统的场景渗透

新规强制要求电梯轿厢内覆盖移动信号,这成为智慧社区建设的切入点。栖息地 L32 项目通过 AI Agent 中枢,整合智能安防、能耗管理、家居控制等功能,使住宅从"被动响应"转向"主动服务"。

例如,系统可依据用户作息自动调节室内光照强度,或在暴雨前联动门窗传感器关闭窗户。此类设计使项目科技附加值提升 30%,成为改善型客户的核心决策因素。

04住宅本质从居住机器到生活容器空间容器的场景赋能

传统住宅的"鸟笼式"格局正在被第四代住宅的"立体庭院"所取代。

重庆国瑞 · 浩月府项目通过 L 型咬合式露台设计,将 6.2 米挑高空间转化为可种植、社交、健身的多功能容器,住户可自由切换"都市农庄""星空茶室"等场景。

这种设计使户内功能模块从传统的 4-5 个扩展至 10 个以上,满足从单身到三代同堂的全周期需求。

情感价值的空间叙事

开发商开始将文化符号植入空间设计。成都某项目在玄关墙面采用蜀绣纹样激光雕刻,配合智能调光玻璃,使传统工艺与现代科技形成对话。

更有的项目通过"记忆盒子"设计,在儿童房墙面预留成长刻度标尺,将物理空间转化为家庭情感的记忆载体。此类设计使项目文化辨识度提升 40%,成为地域性产品的核心竞争力。

社区生态的协同进化

新规推动住宅从单体建筑向社区生态系统跃迁。福州国贸天琴湾项目通过屋顶光伏板、雨水回收系统与社区农场的联动,使能源自给率提升至 25%,并形成"果蔬种植 - 厨余堆肥 - 绿地养护"的闭环生态链。

物业公司据此推出"碳积分"体系,住户可通过节能行为兑换家政服务,重构了社区治理模式。

《住宅项目规范》的实施,可以说是住宅产品方向的一次重大转变,随着各地政策的相继落地,住宅的产品将带来的巨大的变化。

开发商如何借助政策的转向,快速提升产品力,也是项目成败的关键。开发商若能将新规约束转化为创新动能,在空间立体化、细节人性化、场景生态化三个维度持续突破,必将在这场品质竞赛中占据先机。

正如北京"好房子"试点项目所示,那些将层高增量转化为生活诗意、将技术指标升华为情感价值的房企,正在书写中国住宅进化的新篇章。未来的市场格局,注定属于那些既能读懂规范,更能读懂生活的"空间叙事者"。

本文来自微信公众号"明源地产研究院"一直牛配资,作者:周雨城,36 氪经授权发布。

爱钱包配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。